地震をどう教えればいいの?そんな疑問に答える、幼児向け減災紙芝居「がたぐら」が誕生しました!擬音語を多用した楽しいストーリーで、子どもたちに地震の危険を伝え、安全な行動を身につけることができます。

※避難行動が正しいかどうかは、リスクアセスメントの考え方に基づきます(国際的には、「安全」を『許容できないリスクがないこと』(ISO / IEC ガイド 51:2014) と定義しています。)

近年、日本各地で地震が発生しており、子どもたちの安全への関心が高まっています。特に、幼稚園・保育園の子どもたちは、地震の危険性を十分に理解することが難しいという課題があります。

そんな子どもたちのために、NPO法人減災教育普及協会は、これまで行ってきた日本全国2000件以上の減災教育、災害対策アドバイスなどのノウハウを活用し、地震避難訓練に特化した紙芝居「がたぐら」を開発いたしました。

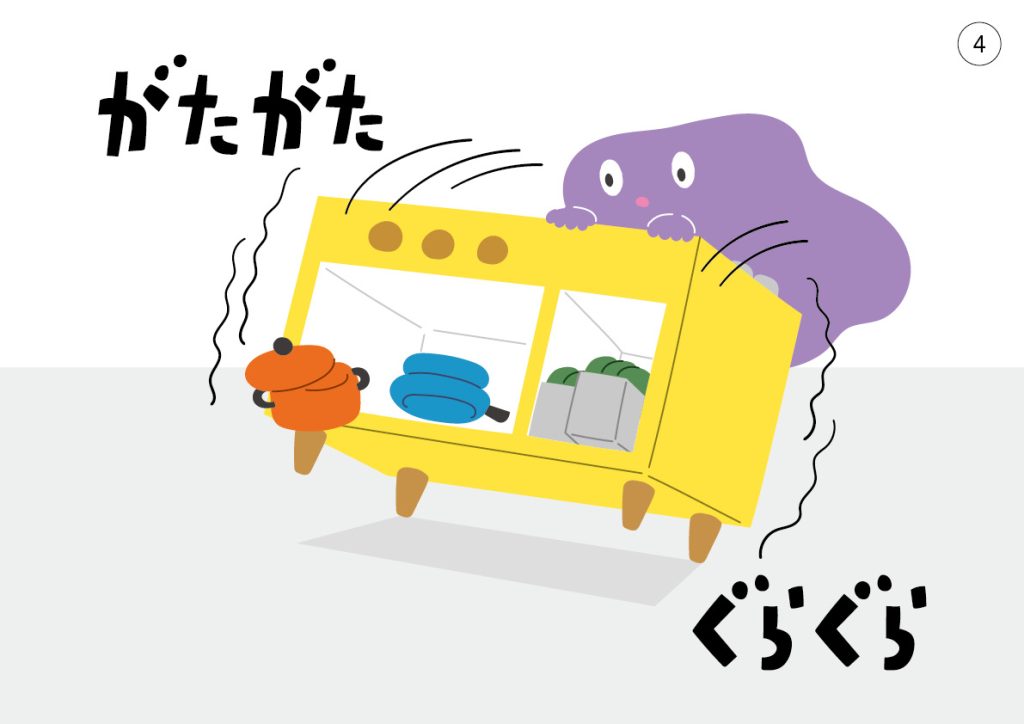

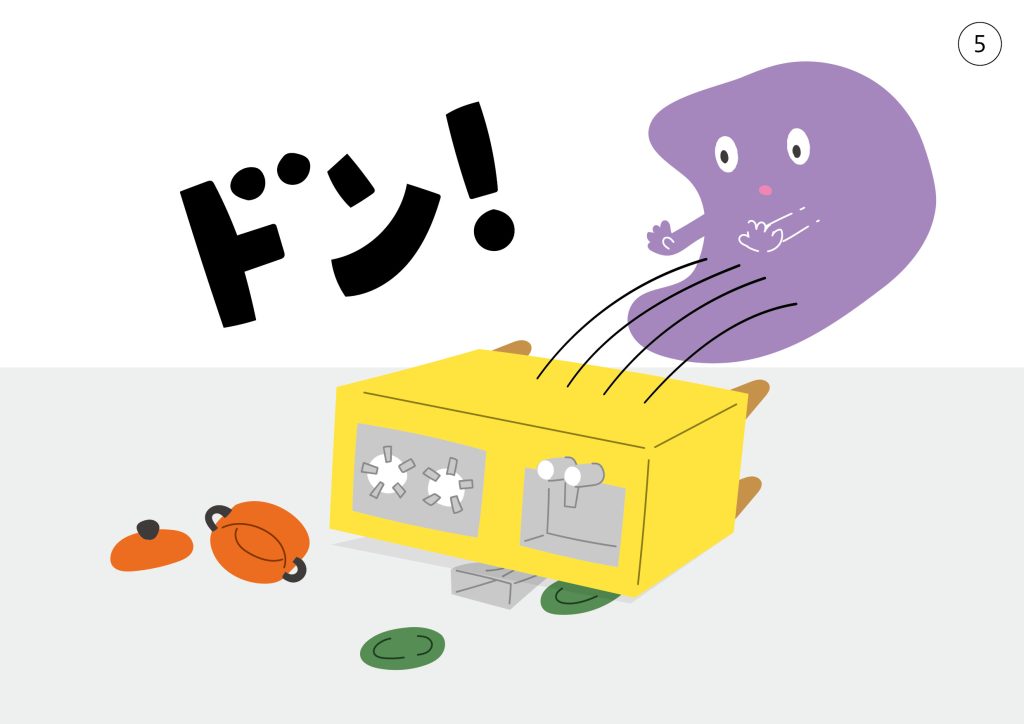

「がたぐら」は、地震発生時の危険な状況を、幼児にも分かりやすいオノマトペ(擬音語・擬態語)で表現した紙芝居です。まだ危険を十分に理解できない子どもたちに、地震の揺れや、身の回りの物がどのように動くのかを具体的にイメージさせ、地震が起きた時の安全な行動を学ぶことを目的としています。

大きな地震が起きたら、本棚が倒れたり、窓ガラスが割れたりすることもあります。紙芝居を通して、子どもたちは地震の危険性を具体的に理解し、安全な場所へ避難することの大切さを学び、いざという時に自分で判断し行動できる力を養います。

さらに、地震体験マット「YURETA」と組み合わせ、実際に揺れを体験することで、臨場感あふれる学習が可能になります。この体験を通じ、子どもたちは地震の揺れを肌で感じ、より強く記憶に残るだけでなく、地震発生時の適切な行動を身につけるための「予防接種」のような効果も期待できます。また、地震が発生した際の初期対応力を高め、いざという時に冷静に行動できる力を養うことができます。

紙芝居を使った避難訓練の様子

地震から命を守るための4つの力(危険回避能力)

地震発生時など、緊急事態において自分の身を守るためには、危険回避能力が不可欠です。この紙芝居を活用した避難訓練では、この4つの力を養い危険回避能力の向上をめざします。

予測力×認知力

地震の前兆現象や、地震発生時の異変に気づく能力です。

判断力×行動力

予測、認知した危険から身を守るために、適切な行動を選択し、安全な場所に避難するなどの、具体的な行動を実行する能力です。

事前対策の重要性

被害を最小限に抑えるには、適切な事前対策が必要です。例えば、倒れると危険な棚をとめたり、日常的に整理整頓を心がけるなどの対策を行うことで、より安全な避難ができることも学習します。

【紙芝居「がたぐら」の特徴】

画期的!

地震避難訓練に特化した紙芝居

分かりやすい表現

幼児でも理解できる親しみやすいイラストとオノマトペ(擬音)で表現

多様な危険表現

本棚の転倒、ガラスの破損など、様々な危険を具体的に描写

安全な避難の仕方

地震が起きたときの正しい危険回避がわかる

紙芝居活用の手引き

先生方への指導方法を紙芝居に付属、年齢別の指導法など、危険回避能力向上のためのコツや、避難訓練から園の減災対策までを詳細に解説します。

【こんな先生方におすすめ】

防災教育をもっと楽しくしたい先生方

子どもたちに地震の危険を伝えたい先生方

日常の保育活動に減災を取り入れたい方

【紙芝居を活用して得られる効果】

地震への備えを促す

自分で危険を認知する能力を高める

自分で危険を回避する能力を高める

安全な場所へ避難する行動を身につける

減災意識の向上

生きる力を育む

【商品概要】

商品名:じしんのときのあぶないもの「がたがたぐらぐら がたぐら」

内容:紙芝居、紙芝居活用の手引き

価格:4500円(税別)

販売方法:日本減災対策株式会社にお問い合わせください。

製造販売:日本減災対策株式会社

電話:0570-031510

最近のコメント